1971年8月15日

<あなたの資産も守るカタカムナ学会!>

政治の貧困は、政治家の汚点、

国民経済の停滞に留まらず、

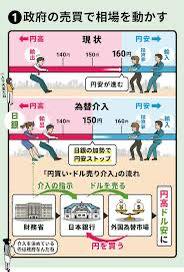

現在は、1ドル150円以下ですが、

戦前は1ドル2円。元々、1871年(明治4年)に

新貨条例で円が採用されたとき1ドル=1円と規定。

ところが、第2次世界大戦の敗戦後は一気に円は下がり、

戦前1ドル2円が敗戦後1ドル360円に米軍占領中の

1949年から固定されましたが、それから約20年後の

1971年、戦後から26年目の、8月15日にニクソン大統領により

20年ぶりに、変動相場制に変更しました。

その後、実力に見合って徐々に円が上がり、

1ドル75円まで円は上がりましたが、その後、

バブルも弾け、今では150円くらいまで下がった

というわけです。

もはや、1ドル360円時代への逆戻りの円安貧乏時代に

向かっていると言えます。

それは、一体、いつまで続くのでしょう!

<しばらく、歴史を振り返りましょう>

「英ポンド・金」から「米ドル」へ

1945年に第二次世界大戦が終わりました。

本土が戦場にならなかった主要国は米国のみ。

参戦したそのほかの国々は、生産設備が破壊されて

モノが作れなくなりました。多くの国は貿易通貨で

ある金(きん)も失い、金すなわち世界の富は米国に集中しました。

米国はその金を元手に、戦後の国際金融システムを再構築します。

当時機械や医療品、食料など各国が欲しいモノを生産できるのは

米国だけです。どの国も金を持たない以上、商品を購入するために

米ドルを欲しました。こうして、世界は米国主導の新しい通貨体制を

必要としていました。この戦後の国際通貨体制を決める会議が

米国ニューハンプシャー州のリゾート地、ブレトンウッズで

開催されたことから、アメリカのドルを基軸とした固定為替相場制を

「ブレトンウッズ体制」と呼びます。金を持っているのは米国だけなので、

米国が会議の主導権を握りました。

基本的には、戦前の金を国際決済手段とする金本位制への回帰ですが、

過去と異なる点は、各国通貨と米ドルの交換比率だけを固定して、

米ドルだけが金との交換比率を1オンス35ドルに固定する点でした。

これを「金・ドル本位制」とも呼びます。ブレトンウッズ体制の制定後、

国際間の決済は戦前のような英ポンドや金ではなく、米ドルで行われる

ようになりました。これが覇権通貨ドルの起点です。

1米ドル=360円に固定。日本の貿易はむしろ当社はかなり有利になり、

戦前に1米ドル2円だった日本円は、この時1米ドル360円に固定され

ました(1949年~1971年の1ドル360円固定時代)。

同時期には、現在も続く、国際通貨基金(IMF)、

国際復興開発銀行(世界銀行)、

国際貿易機構などの国際機関が設立されました。

これ以降主要国の政府や中央銀行は、通貨や金融の安定のために

共通の金融規制作りやマクロ政策協調に力を注ぐようになります。

一方で、第二次世界大戦後、世界経済は米国を中心とする

資本主義社会とソ連を中心とする共産主義社会の二つに分かれ、

両者は軍事的に対立することになりました。

「冷戦」と呼ばれるもので、

1989年のベルリンの壁崩壊まで続きます。

その後、アメリカは朝鮮戦争、ベトナム戦争、オイルショック等を経て

米ドルを増発します。また、戦後の経済成長に伴って各国の貨幣の量も

増えていき、各国通貨水準のドルに対する相対的地位も変化しました。

例えば、1米ドル360円の水準は、当初は日本の経済力を過大評価(円高)

していましたが、日本が戦後復興を果たした70年代に入ると過小評価

(円安)となり、日米貿易に際して1米ドル=360円の為替は70年代では、

日本の貿易に有利に働きました。

この結果、米国は日本に対して貿易赤字が累積します。

米国からは「日本は国力が強くなったのに、いつまでも同じ為替では

やっていられない」と不平が出るようになります。

<円高進行! 360円から75円台まで>

1971年8月15日、貿易赤字とそれに伴う金の流出に苦しめられた

米国のニクソン大統領は、ドルと金の兌換(交換)を停止すると

発表しました。これがブレトンウッズ体制の崩壊、ニクソン・ショックです。

当時ウォール街では、これは単なるドル安政策として捉えられ、

米国の株式市場などは一時的に暴騰しました。しかし長期的な観点では、

世界の通貨がいよいよ金から離れて、不安定な変動相場制へ移行していく

起点となったのです。

世界の通貨から、金の価値に固定された米ドルという基準がなくなったので、

各国は自分たちで通貨の価値を管理せざるをえなくなりました。

通貨の発行量を通貨当局が調節することで、物価の安定、経済成長、

雇用の改善、国際収支の安定などを図ることになります。

これを「管理通貨制度」とよびます。この結果、円は過小評価されていたので、

円高にぶれます。

ニクソン・ショック後、為替の変動は止まりませんでした。

再度どこかの水準で為替を固定しようと、年末には日本への原爆投下機を

飾ってあるスミソニアン博物館で主要国の会合がもたれます。ここで

日本円は1ドル308円と強制的に決められます。

しかし、それでも米ドルは為替の水準を維持できず、

1973年2月以降の為替レートは市場で自由に決められることに

なったのです(変動相場制)。

ドル円はしばらく200円台で推移していましたが、

2011年10月には、75円台をつけました。その後は円安基調となり

現在の1ドル150円に至っています。

<米ドルの次は「中国元」が覇権通貨に?>

80年代に入ると、中国共産党が改革開放政策をとるようになり、

長く続いた冷戦も1989年11月9日のベルリンの壁崩壊によって終わり、

再び世界の交流は盛んになりました。ドルやユーロ、英ポンド、

円などの主要通貨の中で、中国の元が台頭してきます。

ジャンボジェットのような大量に人やモノを運べる効率的な旅客機が

航空運賃を下げ、コンテナによる輸送システムは海上運賃を安くしました。

またインターネットは国際間の通信コストを劇的に下げ、国境の概念を

低くしました。これがCOVID‑19発生前まで続いていた

第二次グローバリゼーションです。これで中国の経済成長が顕著になります。

ここまで通貨の歴史を振り返ってきました。

これまで世界の覇権通貨は

金本位制時代の英国ポンド、ブレトンウッズ体制以降の米ドルへと

遷移してきました。そんななか中国は「中国の夢」として

「中華民族の偉大なる復興」を掲げています。偉大なる復興に

「人民元の覇権通貨化」に向けて努力中ですが、これは、まだ少し

先のことになることでしょう。

以上が、簡単な戦後から今までの為替の流れです。

このブログは、さえぐさ誠先生のFacebook投稿から記事を転載してアップしています。